家庭菜園に興味があるけれど、何から始めればいいのか分からないという方におすすめなのが「プランター オクラ 栽培」です。オクラは育てやすく、限られたスペースでも楽しめる野菜のひとつとして人気があります。特に初心者でも取り組みやすく、工夫次第でベランダや玄関先でも手軽に栽培が可能です。

この記事では、プランター栽培に適したオクラの時期やサイズの選び方、1つのプランターに何本まで植えてよいのかといった基本的な情報から、育たない原因や対処法まで幅広く解説しています。また、種まきはいつまで可能なのか、元気に育てるための苗の選び方、さらに親子で楽しめる小学生向けの栽培工夫など、実用的な内容を多数盛り込みました。

プランター オクラ 栽培を成功させたい方は、ぜひ最後までご覧ください。あなたの家庭菜園生活がもっと楽しく、充実したものになるはずです。

この記事でわかる4つのポイント

-

プランターでのオクラ栽培に必要な道具や準備方法

-

種まきや苗植えの適切な時期と手順

-

オクラが育たない原因とその対処法

-

プランターに植える本数やサイズの目安

プランターでのオクラ栽培の基本と始め方

-

プランターのオクラ栽培は初心者でも簡単?

-

オクラ栽培に適した時期と気温は?

-

オクラの種まきはいつまで可能?

-

オクラ苗の選び方と植え方のコツ

-

プランターのサイズと土の量の目安

プランターのオクラ栽培は初心者でも簡単?

初心者にもやさしいプランターでのオクラ栽培

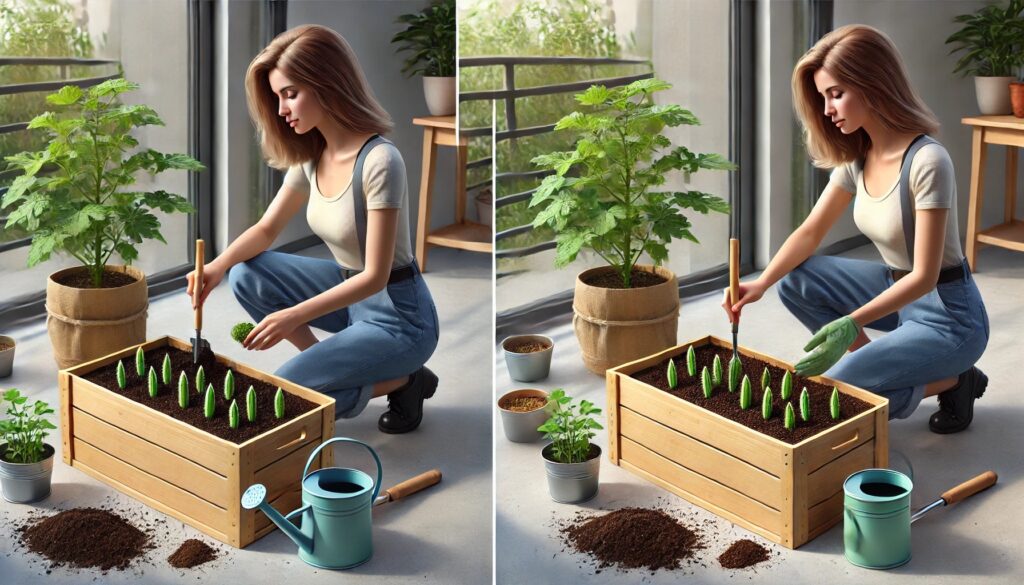

プランターを使ったオクラの栽培は、ガーデニングが初めての人にも比較的取り組みやすい方法です。なぜなら、オクラは病害虫に強く、乾燥にもある程度耐える性質があるため、他の野菜に比べて管理の手間が少ないからです。さらに、プランターでの栽培であれば、限られたスペースでも育てられ、庭がなくてもベランダや玄関先で野菜作りを楽しむことができます。

日当たりとプランターの深さが栽培成功のカギ

ただし、簡単といっても注意すべき点はいくつかあります。まず、オクラは日当たりをとても好む植物です。日照時間が足りないと、成長が遅れたり実付きが悪くなったりする可能性があります。そのため、プランターの設置場所は日光がしっかり当たる場所を選ぶことが大切です。また、オクラの根は直根性といって、まっすぐに深く伸びる性質があります。したがって、浅すぎるプランターでは根が十分に張れず、成長が妨げられることがあります。プランターの深さは30cm以上を目安に選びましょう。

成長の早さと観察の楽しさが魅力

育て方のポイントを押さえれば、収穫までの過程も楽しみやすくなります。例えば、オクラは成長が早く、種まきからおよそ2カ月で収穫できるのが魅力です。こまめに水やりをしつつ、追肥のタイミングや葉の状態を観察することで、植物の変化を感じながら育てる楽しさを実感できるでしょう。

このように、プランターを使ったオクラ栽培は、手間が少なく、結果も比較的早く見えるため、初心者にとっては達成感を得やすい野菜のひとつです。最低限の注意点を守りながら育てれば、誰でも気軽に始めることができます。

オクラ栽培に適した時期と気温は?

オクラの栽培を成功させるためには、適した時期と気温をしっかりと把握しておくことが欠かせません。オクラは高温を好む夏野菜で、寒さに弱いため、気温が安定して暖かくなってから種まきや定植を行うのが基本です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 種まき適期 | 4月下旬~6月上旬 |

| 最低気温の目安 | 15℃以上 |

| 土壌温度の目安 | 20℃以上 |

| 気温確認のポイント | 冷え込む日がなくなってから作業開始 |

| 低温での影響 | 発芽率が下がり、生育が遅れる |

| 生育に適した気温 | 25℃前後で成長が活発化 |

| 真夏の生育状況 | 30℃超えでも順調に育ち、収穫量も多い |

| プランター栽培の注意点 | 場所によって気温差があるため設置場所に注意 |

種まきに最適な時期は、地域にもよりますが、一般的には4月下旬から6月上旬ごろまでが目安とされています。この時期は、最低気温が15℃を超える日が増え、土壌温度も20℃以上に安定してくるため、発芽しやすくなります。特にプランター栽培では、ベランダや軒下など場所によって気温差があるため、冷え込む日がなくなったのを確認してから作業に取りかかるとよいでしょう。

一方で、気温が低い時期に種をまいてしまうと、発芽率が下がるだけでなく、芽が出ても生育が極端に遅れてしまうことがあります。また、オクラは生育中も高温を好むため、成長が本格化するのは気温が25℃前後になってからです。成長が始まったら、気温が30℃を超えるような真夏の時期にもよく育ち、毎日のように収穫できるほどの勢いを見せることもあります。

このように、適切な時期と気温を見極めて栽培を始めることで、オクラは元気に育ち、たくさんの実をつけてくれます。無理に早まきせず、気候の安定を待ってスタートすることが、オクラ栽培を成功させる第一歩です。

オクラの種まきはいつまで可能?

オクラの種まきが可能な期間は限られており、基本的には6月中旬までが目安とされています。これは、オクラが高温を好む植物であることが大きく関係しています。気温が十分に高くならなければ発芽や初期の成長がうまく進まず、結果として収穫時期が大きく遅れてしまう可能性があるためです。

種まき時期に応じた温度管理と収穫時期の注意点

一般的に、オクラの種まきは4月下旬からスタートできますが、この時期にまく場合は、地域によってはまだ気温が安定していないこともあります。そのため、プランター栽培であれば、屋内やビニールで保温するなどして温度管理を工夫することで、早めの種まきにも対応できます。一方で、6月に入ってから種まきを行う場合は、気温が十分に高いため発芽はスムーズになりますが、収穫時期が短くなることを覚えておきましょう。オクラの収穫は種まきから約50〜60日後が目安となるため、あまり遅い時期になると秋口の気温低下により、実が十分に育たないことがあります。

遅まきの工夫と発芽を促すポイント

また、遅まきに対応するためには、発芽を促す工夫も重要です。例えば、種を一晩水に浸けてからまくことで、吸水を促し、発芽を早める効果が期待できます。さらに、日当たりの良い場所にプランターを置くことで、発芽から生育までをしっかりサポートできます。

このように、オクラの種まきは6月中旬ごろまでが一つのリミットですが、遅まきする際には育成環境や気温の管理に注意することで、ある程度の対応が可能です。家庭菜園での栽培なら、成長過程を楽しむことも大切にしつつ、タイミングに合わせた工夫を取り入れてみてください。

オクラ苗の選び方と植え方のコツ

オクラを苗から育てる場合、スタートがスムーズになるため、初心者にとっては特におすすめの方法です。ただし、健康な苗を選び、適切に植え付けることで、その後の成長が大きく変わってきます。

| 項目 | ポイント |

|---|---|

| 理想的な苗 | 茎が太くてがっしり、葉が濃い緑色 |

| 避けたい苗 | 茎が細く徒長している、葉が黄色い |

| 葉の状態 | 本葉が2〜3枚ついているものが良い |

| 根元の様子 | 根元がしっかりしている苗を選ぶ |

| 土の準備 | 植え付け前に土をしっかり湿らせる |

| 植え付け方法 | 根鉢を崩さずにそのまま植える |

| 根への配慮 | 直根性のため根を傷つけないよう注意 |

| 植える本数 | 1つのプランターに1〜2本が目安 |

| 風通し | 密植を避けて病気の発生を防ぐ |

| 水やり直後 | たっぷり水を与え、数日は半日陰で管理 |

まず苗選びのポイントですが、全体にがっしりとしていて茎が太く、葉の色が濃い緑色のものが理想です。逆に、茎が細くひょろ長いものや、葉が黄色くなっている苗は避けましょう。これは、徒長と呼ばれる状態で、日照不足や管理不良の可能性があるため、植えた後にうまく根付かないことがあります。また、本葉が2〜3枚ついていて、根元がしっかりしている苗を選ぶと、その後の生育も安定しやすくなります。

植え方にもいくつかのコツがあります。まず、植え付ける前にプランターの土を湿らせておくことが大切です。乾いた土に植えてしまうと、根がうまく水分を吸えず、活着に時間がかかるからです。苗をポットから取り出すときには、根鉢を崩さずにそのまま植え付けるようにしましょう。オクラの根は直根性のため、植え付け時に傷つけるとその後の成長に影響が出ることがあります。

さらに、苗同士の間隔にも注意が必要です。プランターで育てる場合、1つのプランターに1〜2本を目安に植え付けましょう。密植すると風通しが悪くなり、病気の原因にもなります。植えた後は、たっぷりと水を与え、数日間は直射日光を避けた半日陰で管理すると、根がしっかりと定着しやすくなります。

このように、オクラの苗選びと植え方にはいくつかの基本ポイントがありますが、それらを押さえれば、初心者でも順調に育てられるでしょう。正しい苗の選定と丁寧な植え付けが、収穫までの第一歩となります。

プランターのサイズと土の量の目安

オクラをプランターで栽培する場合、適切なサイズのプランターと十分な土の量を用意することが成功のカギになります。これは、オクラが直根性で根を深く伸ばす植物であるため、限られたスペースでは生育が制限されやすいからです。

オクラに適したプランターの深さと容量の目安

具体的には、1株あたり深さ30cm以上、容量15〜20リットル程度のプランターが理想的です。オクラの根はまっすぐに下へ伸びる性質があるため、深さが足りないと根詰まりを起こし、生育不良になることがあります。市販の長方形プランターを使う場合は、なるべく底が深いタイプを選ぶようにしましょう。横幅が広くても、深さが足りなければ根の伸びが妨げられ、結果として収穫量が減ってしまいます。

適切な土の量でオクラの生育を安定させる

土の量については、プランターの八分目くらいまでしっかり入れるのが基本です。これは、土の量が少ないと保水性や保肥力が低くなり、水やりや肥料の管理がシビアになるためです。特に夏場は水分の蒸発が激しいため、土が少ないと乾燥しやすく、根がダメージを受けやすくなります。

水はけと保水性の良い土づくりが重要

また、使用する土にも注意が必要です。水はけと保水性のバランスが取れた野菜用培養土を使用することで、根がしっかりと呼吸し、元気に育ちます。もし自分で土を配合する場合は、赤玉土(中粒)6割、腐葉土3割、バーミキュライトや堆肥1割の割合がおすすめです。

このように、プランターのサイズと土の量はオクラ栽培の土台ともいえる重要な要素です。苗や種の管理以前に、まずは適切な器と土を用意することで、後の管理が格段に楽になります。

プランターのオクラ栽培でよくある悩み対策

-

オクラは何本まで植えていい?

-

プランターでオクラが育たない原因

-

小学生向けのオクラ栽培の工夫

-

初心者が失敗しやすいポイントとは!?

-

実がならない時の対処法と確認項目

オクラは何本まで植えていい?

プランターでオクラを育てる際、「何本まで植えていいのか?」という疑問は多くの方が抱えるポイントです。結論を先に言えば、1つのプランターに植えるオクラの本数は、サイズに応じて慎重に決める必要があります。詰め込みすぎると、根や茎が互いに干渉し、生育に悪影響を及ぼすことがあるからです。

| プランター容量 | 適切な植え付け本数 | 注意点 | メリット・対策 |

|---|---|---|---|

| 15〜20リットル(深型) | 1〜2本 | 3本以上は密集しすぎる | 1〜2本なら風通しが良く病気予防に有効 |

| — | 1本 | — | 栄養が集中して実が大きくなりやすい |

| — | 2本 | 密集しやすいため間隔を空ける | 剪定・支柱・下葉の間引きで通気を確保 |

一般的な深型プランター(容量15~20リットル)であれば、1~2本が適切な本数です。広く見えるプランターでも、根の張りや葉の広がりを考慮すると、3本以上になると密集しすぎてしまいます。特にオクラは茎が太くなり、葉も広がるため、風通しが悪くなると病気や害虫の被害を受けやすくなります。これが複数本植えることのデメリットです。

ただし、育てる本数を制限することで1本あたりの栄養吸収量が増し、結果として実が大きくなったり、収穫期間が長くなったりすることがあります。この点も、少数植えのメリットといえるでしょう。

逆に、収穫量を優先したい場合は、2本植えに挑戦しても問題ありません。その場合は、間隔を十分にあけて植え付け、成長に応じて剪定や支柱立てを行い、風通しを確保するように心がけましょう。葉が茂ってきたら、下葉を間引くことも効果的です。

このように、プランターのサイズに見合った本数を守ることが、健康でよく実るオクラを育てる基本になります。「たくさん植えれば多く収穫できる」とは限らないことを理解した上で、スペースと育て方のバランスを考えて植え付けることが重要です。

プランターでオクラが育たない原因

プランターでオクラを育てていて、「なかなか成長しない」「実がつかない」と悩む方は少なくありません。こうしたトラブルには、いくつかの共通した原因があります。栽培環境や管理方法を見直すことで、改善できる場合も多いため、問題の根本を把握することが大切です。

オクラ栽培における日当たりの重要性

まず見直したいのが、日当たりです。オクラは日光を好む植物で、1日6時間以上しっかり日が当たる場所で育てる必要があります。日照不足になると、茎がひょろひょろと伸びたり、実がつきにくくなったりします。ベランダや庭で育てている場合は、建物の陰になっていないか、周囲の障害物が光を遮っていないか確認してみましょう。

オクラ栽培における水やりのコツ

次に注意すべきなのは水の管理です。オクラは比較的乾燥に強いとされますが、水切れが続くと成長が止まってしまいます。一方で、過湿になると根が傷み、根腐れを起こすこともあります。土の表面が乾いてからたっぷりと水を与えるのが基本です。特に夏場は水分の蒸発が早いため、朝と夕の2回に分けて水やりするのも効果的です。

肥料の量とバランスに注意する

肥料不足や逆に与えすぎも、よくある原因の一つです。特に窒素分が多い肥料を使いすぎると葉ばかりが茂って実がつかなくなります。元肥は控えめにし、追肥は成長の様子を見ながら定期的に行うのがポイントです。

他にも、プランターのサイズが小さすぎて根が広がれないことや、土の質が悪く排水性がないことなども育たない原因になります。こうした場合は、より深く広いプランターに植え替える、もしくは土を入れ替えることで改善できることがあります。

このように、オクラが育たない原因は1つに限らず、環境や管理の複合的な要素が影響しています。困ったときは栽培環境を一つずつチェックしてみると、思わぬところに改善点が見つかるかもしれません。

小学生向けのオクラ栽培の工夫

小学生がプランターでオクラを育てる場合、単に野菜を育てるだけでなく、「植物の成長に関心を持ち、自分で育てる楽しさを実感する」ことが大切です。そのためには、大人が少し工夫を加えることで、子どもたちがより意欲的に取り組める環境をつくることができます。

| ポイント | 具体的な工夫 |

|---|---|

| 作業工程の見える化 | 成長記録表やカレンダーで発芽・開花・収穫日を記録 |

| 使いやすい道具 | 子ども用の軽量じょうろやスコップを使う |

| 観察と水やりの習慣 | 毎日の水やりや観察を子どもに担当させる |

| 育てやすい品種選び | 「アーリーファイブ」「ベターファイブ」などを選ぶ |

| 苗からの栽培 | 種よりも失敗が少ない苗からのスタートもおすすめ |

| 収穫後の活用 | 収穫したオクラを料理やお弁当に使って達成感を得る |

まず最初に考えたいのが、作業工程のシンプルさです。種まきから収穫までの流れを、視覚的にわかりやすくするために、カレンダーや手作りの成長記録表を用意しておくと便利です。発芽日、葉が出た日、花が咲いた日などを記録していくことで、子ども自身が成長の変化に気付きやすくなります。これは理科の学習ともリンクし、学びのモチベーションにもつながります。

次に、使用する道具にも工夫ができます。たとえば、プラスチック製の軽いじょうろや子ども用のスコップなど、小学生でも扱いやすいサイズの道具を用意することで、安全に楽しく作業ができます。また、日々の観察や水やりを自分の担当とすることで「育てる責任感」を自然と身につけることもできます。

さらに、品種選びも重要です。育てやすく失敗しにくいオクラの品種を選ぶことで、成功体験につながりやすくなります。「アーリーファイブ」や「ベターファイブ」などは、比較的病気に強く初心者向けの品種として人気です。種から育てるのが難しければ、苗からスタートするのも良い方法です。

加えて、実が収穫できたときには、料理やお弁当に活用するなど、育てた野菜が生活に役立つ場面を見せることで達成感が高まります。自分で育てたオクラを食べる体験は、子どもにとってとても印象に残るものになるでしょう。

このように、道具や工程を工夫し、日々の観察や記録を取り入れることで、小学生でも楽しくオクラ栽培に取り組むことができます。育てる過程そのものが学びとなるよう、サポートしてあげることが大人の役割といえるでしょう。

初心者が失敗しやすいポイントとは!?

オクラの栽培に初めて挑戦する方は、いくつかの共通した落とし穴に気づかず、うまく育たないことがあります。栽培の手順そのものはシンプルですが、細かな注意点を見落とすことで結果が大きく変わるため、事前に「よくある失敗」を把握しておくと安心です。

最もよくあるのが、「土選びと排水性の確認を怠る」ことです。オクラは湿気に弱い一面があり、水が溜まりやすい土壌では根腐れを起こしやすくなります。初心者ほど、安価な培養土をそのまま使ってしまいがちですが、野菜用の水はけが良い土を選ぶことが基本です。プランターの底に軽石を敷くことで、排水性を高めることもできます。

また、「種まきの深さ」も失敗しやすいポイントです。オクラの種は硬い皮に覆われており、深く植えすぎると発芽しづらくなります。目安としては1〜2cm程度の浅めにまき、乾燥を防ぐために薄く覆土する程度で十分です。さらに、発芽を助けるために、前夜から水に浸けておくと成功率が上がります。

さらに、「肥料の使い方」にも注意が必要です。成長を早めようと頻繁に肥料を与えすぎると、葉ばかりが茂って実がつきにくくなります。これは「窒素過多」の典型的な例です。最初に元肥を少量与え、その後は2週間に1回程度の追肥で十分です。

加えて、「風通しの悪い環境」も問題です。風通しが悪いと病害虫が発生しやすくなり、特にアブラムシなどは急速に広がります。葉の裏を定期的にチェックし、異変があれば早めに取り除くようにしましょう。

このように、初心者が陥りがちなミスは小さな手順や環境への配慮不足から起こります。最初から完璧を目指す必要はありませんが、少しの注意で成功率は大きく変わってきます。

実がならない時の対処法と確認項目

オクラの苗が元気に育っているにもかかわらず、花は咲いているのに実がつかない――こうした悩みは、特にプランター栽培ではよくあるケースです。その場合は、植物の状態や育成環境を順を追って確認していくことで、解決の糸口が見えてきます。

日照不足がオクラの結実を妨げる要因になる

まず注目したいのは、「日照時間の不足」です。オクラは非常に日光を好むため、日当たりが悪いと花が咲いても受粉がうまくいかず、実が育ちません。プランターの置き場所を見直し、できるだけ長く直射日光が当たる環境に移すことをおすすめします。特にマンションのベランダなどでは、時間帯による日照の変化を考慮することが重要です。

肥料のバランスが実つきに大きく影響する

次にチェックするべきなのは、「肥料のバランス」です。前述のように窒素肥料を過剰に与えると、葉ばかりが育って実がつきにくくなります。すでに葉が十分に育っているなら、リン酸やカリが多めの追肥に切り替えてみましょう。これにより、花つきや実つきが促進される可能性があります。

プランター栽培では人工授粉も効果的

また、「人工授粉」の有無も見落としがちなポイントです。オクラは自家受粉しやすい植物ですが、天候や風が弱い日が続くと、受粉がうまく行かないことがあります。特にプランター栽培では、自然の受粉環境が限定されがちです。そのため、綿棒や筆などを使って人工的に花の中心をなぞることで、受粉を助けることができます。

花が咲く時期は水の管理が重要

さらに、「水の管理」も見直してみましょう。水切れが続くと花が落ちやすくなり、実がつく前に枯れてしまいます。一方で、水を与えすぎると根が傷むため、土の表面が乾いたタイミングでたっぷりと与えることが基本です。特に花が咲く時期は水分の管理が収穫量に直結します。

このように、実がならない場合には一つ一つの要素を丁寧にチェックすることで、改善点が見つかります。焦らず、植物の様子を観察しながら必要な対策を取っていくことが、収穫への近道です。

プランターでのオクラ栽培の基本と成功のポイントまとめ

-

オクラは病害虫に強く初心者でも育てやすい野菜

-

プランターは日当たりの良い場所に設置するのが基本

-

根が深く伸びるため深さ30cm以上のプランターを用意する

-

種まきは4月下旬から6月中旬までが目安

-

気温は最低15℃、理想は20〜25℃以上で管理する

-

発芽を促すには種を水に浸けてからまくと良い

-

苗は茎が太く葉色が濃い健康なものを選ぶ

-

植え付け時は根を傷つけないようにポットごと植える

-

プランター1つに植える本数は1〜2本が適切

-

水やりは土の表面が乾いてからたっぷり与える

-

肥料の与えすぎは葉ばかり茂り実がつかない原因になる

-

日照不足は実付きの悪さや成長不良の原因になる

-

人工授粉で実がつかない問題を補える場合がある

-

小学生には記録表や観察を取り入れると興味を持ちやすい

-

よくある失敗は排水性の悪さや肥料の過不足に起因する