家庭菜園でナスを育ててみたいと考えている方にとって、プランター選びはとても重要なポイントです。ナスを家庭菜園で育てる場合、プランターの大きさは?と疑問に思う方も多いでしょう。適切なサイズや深さを選ばなければ、ナスが大きくならない、実がならないといったトラブルに直面してしまうこともあります。

本記事では、家庭菜園でのナスの育て方でプランターの基本から、種まきの方法、支柱立て方、収穫量を増やすコツまで、初心者にもわかりやすく解説します。また、ナスのプランターに使う肥料 おすすめや、ナスをプランターで何株育てられますか?といった具体的な疑問にも答えていきます。

さらに、ナスの隣に植えてはいけないものは何ですか?といった栽培上の注意点や、家庭菜園でナスを育てるのは難しいですか?と感じる方へのアドバイスも紹介します。これからナス栽培にチャレンジする方は、ぜひ参考にして、健康なナスをたくさん育ててください。

この記事でわかる4つのポイント

-

ナスを家庭菜園で育てるためのプランターのサイズや深さがわかる

-

プランターでナスを育てる際の種まきや支柱立て方が理解できる

-

ナスの収穫量を増やすコツやおすすめの肥料について学べる

-

ナス栽培で注意すべき隣に植えてはいけない植物やトラブル対策を知る

家庭菜園でナスをプランターで育てる基本

-

ナスを家庭菜園で育てる場合、プランターの大きさは?

-

ナスをプランターで何株育てられますか?

-

プランターでのナスの種まき方法

-

ナスのプランターでの支柱立て方

-

ナスのプランターに必要な深さはどれくらい?

ナスを家庭菜園で育てる場合、プランターの大きさは?

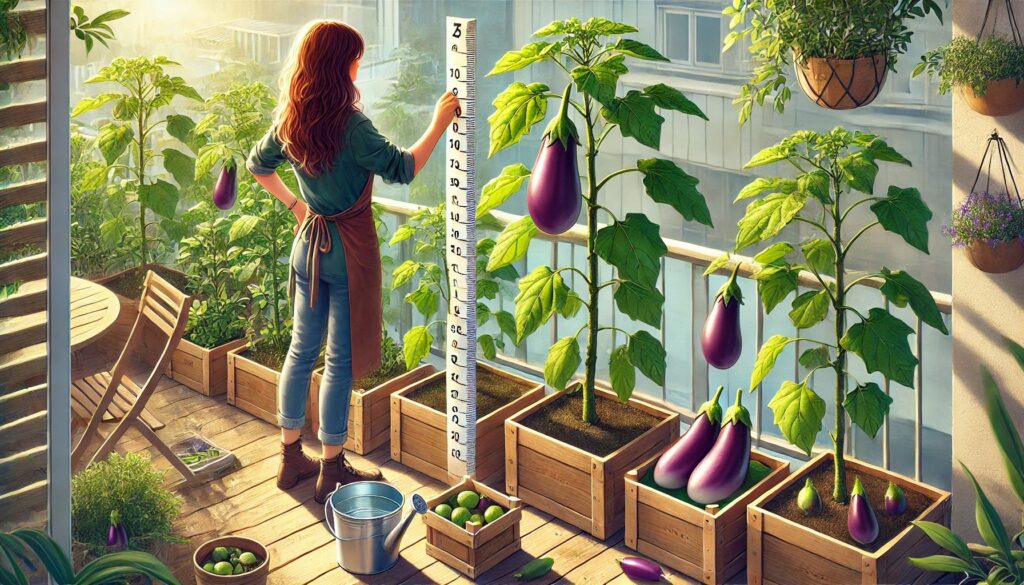

ナスを家庭菜園で育てる場合、プランターの大きさは直径30〜40cm、深さ30cm以上のものがおすすめです。ナスは根をしっかり張る植物なので、十分な広さと深さが必要になります。

まず、ナスは成長すると背丈が1メートル近くにもなるため、根のスペースが狭いと水分や養分をうまく吸収できず、健康に育たなくなってしまいます。このため、最低でも直径30cm以上のプランターを選ぶことが重要です。直径が狭すぎると、葉や茎ばかりが伸びて実がつきにくくなることがあります。

例えば、ホームセンターなどでよく売られている「野菜用深型プランター(幅40cm程度)」であれば、ナスの生育には十分なサイズです。深さも30cm以上あるものを選ぶことで、根がしっかり地中に伸び、安定して育ちます。

一方で、浅いプランターや小さな鉢では水切れを起こしやすくなり、頻繁な水やりが必要になるなど手間が増えてしまいます。このため、ある程度大きさに余裕を持ったプランターを用意することが、ナスを元気に育てるコツといえるでしょう。

こうして適切なプランターを選ぶことで、初めての家庭菜園でもナスの栽培をスムーズに進めることができます。最初にしっかりとプランター選びをすることが、豊かな収穫への第一歩になります。

ナスをプランターで何株育てられますか?

ナスをプランターで育てる場合、基本的には1株だけを植えるのが理想的です。プランターのサイズにもよりますが、一般的な30〜40cm幅のプランターであれば、1株が適切です。

ここで注意したいのは、ナスは成長するにつれて根を広く張り、葉も大きく広がるという特徴を持っていることです。もし狭いスペースに複数株を植えてしまうと、根同士がぶつかり合い、水や栄養分の取り合いになり、結果的にどちらの株も十分に育たなくなってしまいます。

例えば、幅60cm以上の大型プランターであれば、間隔を40cm程度あけて2株植えることも可能ですが、初心者の場合は管理が難しくなるためおすすめしません。最初は1株だけを丁寧に育てた方が、病気のリスクも減り、収穫量も安定しやすくなります。

一方で、コンパクトに育つ品種のナスであれば、小さめのプランターでも育成できることもありますが、これも品種ごとの特性をよく確認してからにするべきです。

このように、ナスをプランターで栽培する際は、株間や根の広がりを考慮して、基本は1株と覚えておくとよいでしょう。これにより、ナスがのびのびと育ち、美味しい実をつける確率が高まります。

プランターでのナスの種まき方法

ナスをプランターで育てる際、種まきは正確に丁寧に行うことが重要です。ナスは発芽に高い温度を必要とするため、適切な環境を整えることが成功のカギとなります。

| ステップ | ポイント | 注意点 |

|---|---|---|

| プランター選び | 底に排水用の穴が空いているものを選ぶ | 穴がないと根腐れの原因になる |

| 土の準備 | 野菜用培養土を使用し、8割ほど入れる | 表面を平らにならしてから使用する |

| 種まき | ナスの種は浅めにまき、土はうっすらかぶせる | 1〜2mm程度にとどめる |

| 水やり | ジョウロのシャワー口でやさしく水を与える | 勢いよく水をかけると種が流れてしまう |

| 発芽管理 | 日中20〜30度を目安に温度を保つ | 寒い時期はビニールや簡易温室を活用する |

まず、使用するプランターには、必ず底に排水用の穴が空いているものを選びましょう。土は野菜用培養土を使用すると、初心者でも失敗しにくくなります。土をプランターに8割ほど入れたら、表面を平らにならして準備完了です。

次に、種をまく深さはごく浅めにします。ナスの種は好光性種子といい、光を感じることで発芽しやすくなるため、土をかぶせすぎないことがポイントです。具体的には、種を置いた上から、1〜2mm程度うっすらと土をかぶせる程度で十分です。

ここで重要なのは、種をまいた後にしっかりと水やりをすることですが、勢いよく水をかけると種が流れてしまうため、ジョウロのシャワー口を使ってやさしく水を与えることを心がけてください。

その後、プランターを温かい場所に置き、発芽まで土を乾かさないように管理します。日中は20〜30度を目安に温度を保つと、発芽がスムーズに進みます。まだ寒い時期であれば、ビニールや簡易温室を利用するのも効果的です。

このように、プランターでのナスの種まきは、浅くまくこと、水やりを優しくすること、温度管理を徹底することが成功へのポイントになります。焦らずじっくりと育てていきましょう。

ナスのプランターでの支柱立て方

ナスをプランターで育てる場合、支柱立ては早めに行うことが成功のコツです。苗が小さいうちに支柱を設置しておくことで、後から作業する際に根を傷つけるリスクを減らせます。

まず支柱の本数ですが、基本は1本または3本立てが一般的です。1本支柱の場合は、苗のすぐ横に支柱をまっすぐ差し込み、成長に合わせて苗をひもで8の字にゆるく結びつけます。このとき、支柱はプランターの底近くまでしっかり刺し込むことが大切です。

一方で、より安定感を重視するなら、3本支柱がおすすめです。プランターの縁に沿って三角形になるように3本の支柱を立て、それぞれの上部をひもで結び、テント状に組みます。こうすると、風に強く、枝が広がりやすくなり、より多くの実をつける環境が作れます。

支柱の材質は、軽量で扱いやすいプラスチック製や竹製を選ぶとよいでしょう。太さは少なくとも直径1cm以上のものを選ぶと、成長後のナスの重さに耐えやすくなります。

注意点として、ひもで苗を固定する際にはきつく縛りすぎないことです。生長にともない茎が太くなるため、余裕を持たせて結ぶことで、植物への負担を軽減できます。

このように、支柱を早めに設置し、ナスの成長に合わせて丁寧にサポートしてあげることで、健康で丈夫な株に育てることができます。

ナスのプランターに必要な深さはどれくらい?

ナスをプランターで育てる場合、最低でも30cm以上の深さが必要です。なぜなら、ナスは根をしっかりと張る植物であり、浅いプランターでは根が十分に伸びず、生育不良につながるためです。

一般的には、高さ30〜40cm以上の大型プランターを選ぶと安心です。このくらいの深さがあれば、根が広がりやすく、株も安定して成長できます。直径も30cm以上あるものが理想的で、土の量が確保できることで、保水性や養分の保持力も高まります。

例えば、市販されている「深型プランター」や「野菜用プランター」には、ナス栽培に適したサイズの商品が多くあります。商品説明に「深型」と記載されているものを選ぶと失敗しにくいでしょう。

ここで注意したいのは、プランターの底に必ず排水穴があることを確認することです。ナスは過湿を嫌うため、水はけの悪い環境だと根腐れを起こすリスクがあります。底石を敷いて排水性を高める工夫も効果的です。

| ポイント | 内容 | 注意点 |

|---|---|---|

| プランターの高さ | 30〜40cm以上の深さが理想 | 根が広がりやすく株も安定する |

| プランターの直径 | 30cm以上の広さを選ぶ | 土の量を確保でき保水性も向上 |

| プランターの種類 | 「深型プランター」や「野菜用プランター」を選ぶ | 商品説明に「深型」とあるものを選ぶと安心 |

| 排水対策 | 底に排水穴があるプランターを使用 | 排水性が悪いと根腐れのリスクが高まる |

| 底石の使用 | 底石を敷いて排水性を向上させる | 水はけを良くして根腐れを防止 |

このように、ナスを元気に育てるためには、しっかりと深さがあり、通気性・排水性に優れたプランター選びがとても重要になります。

家庭菜園でナスのプランターで失敗しないコツ

-

ナスをプランターでの収穫量を増やすコツ

-

ナスのプランターに使う肥料のおすすめは?

-

ナスが大きくならない原因と対策

-

実がならないナスの家庭菜園トラブル対策!

-

ナスの隣に植えてはいけないものは何ですか?

-

家庭菜園でナスを育てるのは難しいですか?

ナスをプランターでの収穫量を増やすコツ

ナスの収穫量を増やすためには、適切な管理と栽培環境の工夫が欠かせません。プランター栽培では特に土の量や養分、水分管理に制限があるため、注意深く対応することが重要になります。

まず大切なのは、初期生育をしっかり促すことです。苗を植え付けたら、最初のうちは過剰な水やりを控え、根をしっかり張らせることを意識しましょう。根が十分に広がると、その後の成長が安定し、実付きにも良い影響を与えます。

次に、適切な剪定(せんてい)を行うことも重要なポイントです。ナスは枝がどんどん伸びる植物なので、放置してしまうと葉ばかりが茂ってしまい、花や実が付きにくくなります。主枝と側枝をバランスよく整え、日光や風通しを確保することで、実を付けやすい環境が整います。

また、追肥のタイミングを見逃さないことも収穫量アップには欠かせません。花が咲き始めたタイミング、最初の果実を収穫したタイミングで、それぞれ追肥を行うと効果的です。特にプランターでは肥料切れが起こりやすいため、定期的な追肥が必要です。

さらに、水やりは控えめかつリズムよく行うのがコツです。常に土が湿っている状態を避け、表面が乾いたらたっぷり与えるメリハリのある管理を心がけましょう。乾燥しすぎも過湿も、実付きの悪化や病害虫のリスクを高めてしまいます。

こうした基本を押さえつつ、収穫初期にできた果実は早めに収穫して株の負担を減らすと、後半の実成りが良くなるという効果もあります。このように、細かな管理を積み重ねることで、プランター栽培でも満足のいく収穫量を目指すことができるのです。

ナスのプランターに使う肥料のおすすめは?

ナスのプランター栽培で使用する肥料には、即効性と持続性のバランスが取れたものを選ぶことが大切です。プランターは地植えに比べて土の容量が少ないため、肥料の効果を上手にコントロールする必要があります。

| ポイント | 内容 | 注意点 |

|---|---|---|

| 元肥の種類 | 有機質肥料と化成肥料の組み合わせ | 例:牛ふん堆肥+粒状化成肥料 |

| 有機質肥料の効果 | じわじわと栄養を供給する | 生育が安定しやすくなる |

| 化成肥料の効果 | 即効性がある | 植え付け直後の成長をサポート |

| 追肥のタイミング | 花が咲き始めた頃から2週間ごと | 継続的な栄養供給が重要 |

| 追肥におすすめの肥料 | 液体肥料(野菜用液体肥料など) | 薄めに作り回数を増やすと良い |

| 液体肥料のメリット | 即効性が高くプランターでも使いやすい | 肥料焼けを防ぎながら栄養供給 |

| 肥料選びのポイント | ナス専用肥料や野菜用肥料を選ぶ | チッソ・リン酸・カリウムのバランス重視 |

| 施肥時の注意点 | 肥料のやり過ぎを避ける | つるぼけ現象を防ぐため適量を守る |

| 施肥量の確認方法 | 肥料の袋に記載されている使用量を確認 | 計画的な施肥が必要 |

まず、元肥(もとごえ)には、有機質肥料と化成肥料を組み合わせたものがおすすめです。有機質肥料には、じわじわと栄養を供給してくれる効果があり、化成肥料には即効性があります。例えば、牛ふん堆肥や鶏ふん堆肥を土に混ぜ込みつつ、野菜専用の粒状化成肥料を加えると、植え付け後の生育が安定しやすくなります。

次に、追肥についてですが、ナスは非常に肥料を欲しがる植物です。そのため、花が咲き始めた頃から2週間ごとに追肥するのが理想です。おすすめは液体肥料で、即効性が高くプランターでも使いやすい点がメリットです。液肥であれば、薄めに作って回数を増やすことで、肥料焼けのリスクを抑えながら安定的に栄養を供給できます。

例えば、家庭菜園向けに販売されている「野菜用液体肥料」や「ナス専用肥料」などは、ナスの栽培に必要なチッソ・リン酸・カリウムのバランスが考えられており、初心者にも扱いやすいです。

ここで気をつけたいのは、肥料のやり過ぎです。ナスは葉ばかり茂って実がつかなくなる「つるぼけ」現象を起こしやすいため、適量を守ることが必要です。肥料の袋に記載されている使用量を必ず確認し、計画的に施肥を行いましょう。

このように、適した肥料選びと適切な施肥管理を徹底することで、プランター栽培でも健康的なナスを育てることができます。

ナスが大きくならない原因と対策

ナスが大きく育たない原因は、いくつかの要素が複合的に関係していることが多いです。そのため、問題を一つずつチェックしながら適切な対策を取ることが大切です。

まず、肥料不足がよく見られる原因の一つです。ナスは非常に栄養を必要とする植物であり、成長期に十分な栄養が供給されないと、葉や茎ばかりが成長して実に栄養が回らなくなってしまいます。特に、チッソ・リン酸・カリウムのバランスが崩れていると、実が十分に肥大しない傾向があります。こうした場合は、速効性のある液体肥料を追肥して様子を見るとよいでしょう。

次に、水分管理の失敗も影響します。ナスは水分を好む作物ですが、過湿や極端な乾燥を嫌います。土が常にびしょびしょの状態では根腐れを起こし、逆に乾燥が続けば水不足で生育が鈍ります。プランターの場合は特に注意が必要で、表面が乾いたらたっぷりと水を与える方法を基本とします。

また、日照不足も見逃せない要因です。ナスは日光をたっぷり浴びることで光合成が活発になり、実を太らせる力を得ます。日当たりが悪い場所にプランターを置いている場合は、できるだけ日照時間が長い場所へ移動させることが有効です。

さらに、剪定不足や摘果の遅れも関係します。枝葉が茂りすぎると風通しや日当たりが悪くなり、エネルギーが分散してしまいます。実がつきすぎた場合には、あえて小さな実を間引いて、残した果実に養分を集中させる「摘果(てきか)」も大事な作業です。

| 原因 | 具体的な内容 | 対策・ポイント |

|---|---|---|

| 肥料不足 | 栄養が足りず、葉や茎ばかり成長 | 速効性液体肥料で追肥を行う |

| 肥料バランスの崩れ | チッソ・リン酸・カリウムの不足 | バランスの取れた肥料を使用する |

| 水分管理の失敗 | 過湿や極端な乾燥で生育不良 | 表面が乾いたらたっぷり水やり |

| 根腐れリスク | 土が常に湿りすぎている | 排水性を確保し適度な湿度管理 |

| 乾燥しすぎ | 水不足で成長が鈍る | 乾燥に注意し適度に水やり |

| 日照不足 | 日光不足で光合成が不十分 | 日当たりの良い場所に移動 |

| 剪定不足 | 枝葉が茂り風通しが悪くなる | 不要な枝を間引いて管理 |

| 摘果の遅れ | 実が多すぎて養分が分散 | 小さな実を間引き養分集中 |

このように、ナスが大きくならないと感じたら、肥料・水・日光・剪定の4つの視点から育て方を見直してみてください。少しずつ環境を整えていけば、再び大きな実を楽しめるようになるでしょう。

実がならないナスの家庭菜園トラブル対策!

ナスを育てていると、花は咲くのに実がつかないという悩みに直面することがあります。このトラブルには、いくつか典型的な原因が考えられますので、それぞれに応じた対策を講じることが大切です。

最もよくあるのが、受粉不良です。ナスは基本的に自家受粉する植物ですが、天候が悪かったり、虫の訪れが少なかったりすると受粉がうまくいかないことがあります。こうした場合は、人工授粉を試してみるのが効果的です。綿棒や筆を使い、花の中心部を優しくなでるようにして花粉を移すと、自然に近い形で受粉を促すことができます。

次に、栄養バランスの乱れも実がならない大きな要因です。特にチッソ分が多すぎると、葉ばかりが茂り、花や実がつきにくくなります。この場合は、リン酸を多く含む肥料に切り替えると、花芽の形成が促進されて実つきが良くなることが期待できます。

さらに、温度管理の失敗も見逃せません。ナスは高温を好む作物ですが、夜間の気温が低すぎると花が落ちやすくなり、結果的に実がつかなくなることがあります。これには、夜間にプランターを軒下など温度が下がりにくい場所に移動させるといった対策が有効です。

加えて、水切れや水のやり過ぎによっても、ストレスがかかり、開花や結実に悪影響を与えることがあります。水やりは朝のうちに行い、夜間に土が過湿にならないように注意しましょう。

これらの対策を実践しながら、ナスの様子をこまめに観察していけば、実がならない問題を徐々に改善できるはずです。家庭菜園ならではの楽しみでもあるので、焦らず、少しずつ工夫を重ねていきましょう。

ナスの隣に植えてはいけないものは何ですか?

ナスをプランターや畑で育てる際、隣に植える植物の相性に注意することがとても大切です。相性の悪い植物を近くに置くと、お互いの生育に悪影響を与え、ナスの健康な成長や収穫量が大きく損なわれてしまうことがあります。

まず、ジャガイモはナスと相性がよくありません。ナスとジャガイモはいずれもナス科の植物で、共通する病害虫が発生しやすいという特徴を持っています。特に「疫病(えきびょう)」という深刻な病気が広がるリスクが高まるため、同じ場所や隣同士での栽培は避けたほうが安全です。

次に、ピーマンやトマトも同様にナス科に分類されるため、病気のリスクを考えると距離を取ったほうが安心です。もちろん、絶対に育てられないわけではありませんが、管理の手間が増えるため、初心者の方はできるだけ別の場所に植えるのがおすすめです。

また、フェンネル(ウイキョウ)もナスとの相性が悪い植物のひとつです。フェンネルは周囲の植物の生育を抑制する性質があり、ナスの成長が遅れたり、実のつき方に影響が出たりすることがあります。

このように考えると、ナスを育てる際は、同じナス科の植物やフェンネルのような強い影響を与えるハーブとは距離を置き、別のプランターや畑のスペースで栽培するのが理想です。正しい隣同士の組み合わせを心がけることで、ナスもより元気に育っていきます。

家庭菜園でナスを育てるのは難しいですか?

ナスを家庭菜園で育てることは、適切な管理さえ行えばそれほど難しくありません。しかし、他の野菜に比べて多少手間がかかる場面があることも事実です。

例えば、ナスは水と肥料を多く必要とする植物です。水やりを怠るとすぐに葉がしおれ、実の付きが悪くなることがありますし、肥料が足りないと葉ばかり茂って実が大きく育たないことも珍しくありません。このため、日々の水やりや、定期的な追肥といった細かい作業が欠かせません。

さらに、気温管理もポイントになります。ナスは高温を好む作物で、気温が20~30度の間に収まっているときに最も生育が旺盛になります。ただし、梅雨時期の長雨や、秋口の冷え込みには弱いため、タイミングを見計らった植え付けや収穫が必要です。

また、害虫対策も忘れてはいけません。アブラムシやハダニなど、ナスを好む害虫が多く、放置しておくと被害が広がることがあります。特にプランター栽培ではスペースが限られる分、被害が深刻化しやすいので、定期的な観察と早めの対処が重要です。

これらを踏まえると、ナスの栽培は確かに注意点が多いものの、毎日のちょっとした手間を惜しまなければ、初心者でも十分に立派なナスを収穫できる野菜です。逆に、細やかな管理を続けた分だけ成果が目に見えるため、家庭菜園の楽しさを大いに感じられる作物とも言えます。初めて挑戦する方は、まず1株からスタートし、様子を見ながらコツをつかんでいくとよいでしょう。

家庭菜園でナスのプランター栽培のまとめポイント

-

プランターのサイズは直径30~40cm、深さ30cm以上が適している

-

ナスは基本的にプランター1株で育てるのが理想

-

種まきは浅く1〜2mm程度の土をかぶせる

-

種まき後はジョウロで優しく水やりを行う

-

発芽には20~30度の温度管理が必要

-

支柱は苗が小さいうちに設置するのがベスト

-

プランター栽培では1本支柱か3本支柱が推奨される

-

プランターの深さは最低30cm以上確保する

-

排水性を高めるために底石を敷くと効果的

-

収穫量を増やすには剪定と適切な追肥が重要

-

元肥は有機質と化成肥料の併用がおすすめ

-

追肥は2週間ごとに液体肥料で行うとよい

-

ナスが大きくならない場合は肥料と水分管理を見直す

-

実がつかない場合は人工授粉やリン酸肥料で対応する

-

ジャガイモやフェンネルはナスの隣に植えない方がよい