家庭菜園でいちごを育てていると、「ネットは必要なの?」「いつから設置すればいい?」といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。とくに家庭菜園 いちご ネットというテーマは、初心者だけでなく、ある程度経験のある人にとっても気になるポイントです。この記事では、「いちごに防虫ネットは必要ですか?」という基本的な疑問から、「防虫ネットは、いつから使い始めるべきか」、「防虫ネットのプランターでの使い方」まで、実践的な情報を幅広くご紹介します。

また、ネットの張り方についても、設置のコツや注意点を詳しく解説しています。加えて、「家庭菜園でいちごを育てるのは難しいですか?」という不安を抱える方に向けて、育て方のポイントやプランターでの管理法も丁寧に取り上げます。

これからいちごの家庭菜園をはじめたい方、すでに始めていてネット対策や育て方に悩んでいる方にも役立つ情報をまとめてお届けします。

この記事でわかる4つのポイント!

-

いちごに防虫ネットが必要な理由とその効果

-

防虫ネットを設置する適切なタイミングと注意点

-

プランターでのネットの張り方と使い方の工夫

-

いちご栽培における年間スケジュールと基本管理

【家庭菜園】いちごのネットの基本対策!

-

いちごに防虫ネットは必要ですか?

-

いちご 防虫ネット いつから始める?

-

いちご 防虫ネット プランターでの使い方

-

いちご ネットの張り方 プランターの場合!

-

家庭菜園でいちごを育てるのは難しいですか?

いちごに防虫ネットは必要ですか?

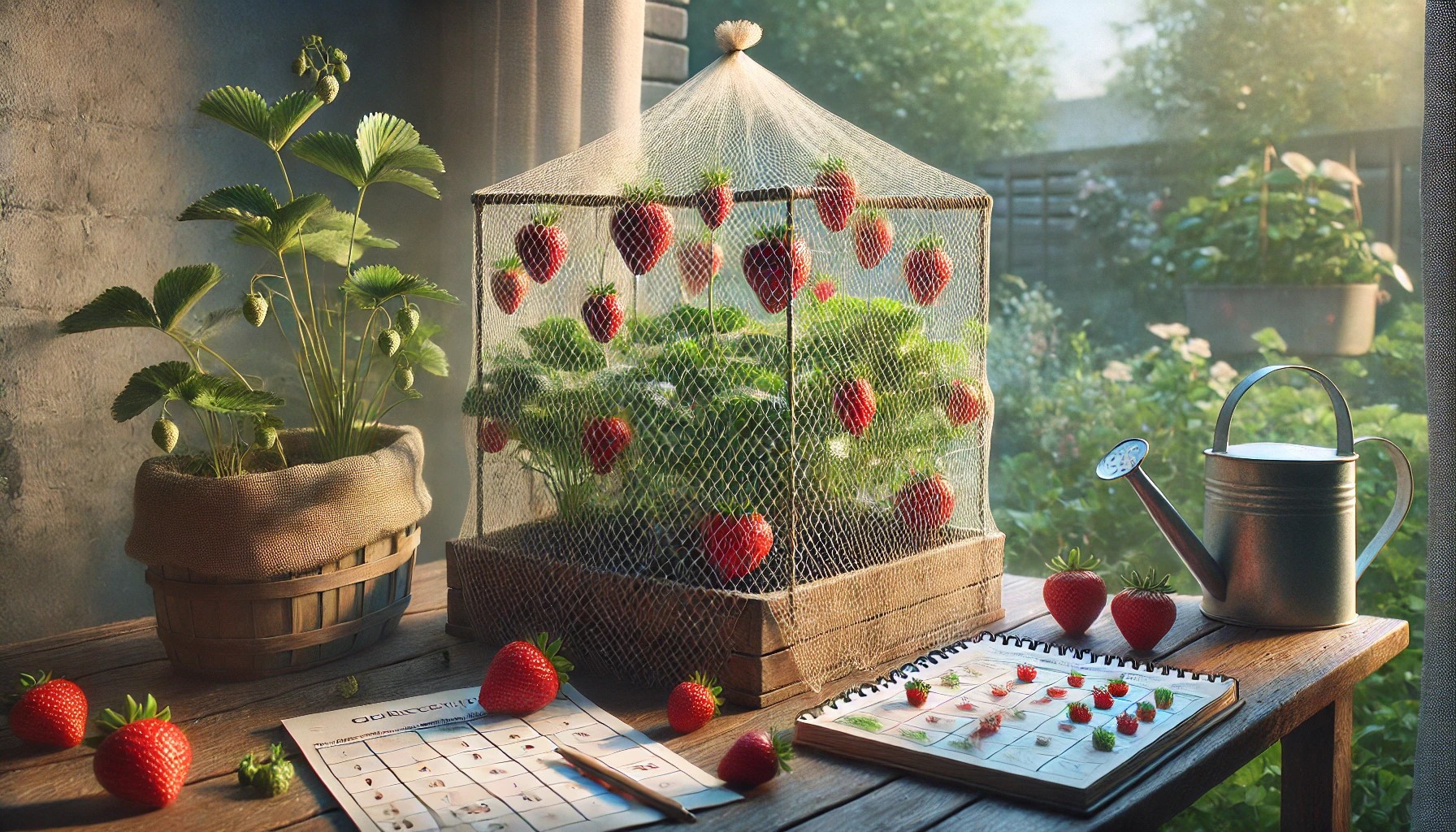

いちごを家庭菜園で育てる場合、防虫ネットは設置しておくのが賢明です。特に、プランター栽培やベランダでの栽培では、周囲の環境によって害虫や鳥の被害を受けやすくなります。

そもそも、いちごの実は赤く熟す過程で甘い香りを放ち、人間だけでなく虫や鳥にとっても魅力的な存在です。そのため、収穫時期が近づくと、アブラムシやハダニ、ナメクジ、さらにはカラスやヒヨドリなどの鳥類による被害が目立つようになります。

例えば、まだ熟していない白い実の段階でつつかれたり、夜の間にナメクジが実をかじった跡が残っていたりするケースも珍しくありません。こうした被害は、家庭菜園のモチベーションを下げる要因にもなります。

このように考えると、防虫ネットは被害を未然に防ぐための「予防策」として非常に有効です。ネットを設置することで物理的に虫や鳥の侵入をブロックできるため、農薬に頼らずに安全な栽培環境を維持しやすくなります。

ただし、防虫ネットを使用する際には注意点もあります。ネットが目が細かすぎると、必要な受粉を担う虫(ミツバチなど)も入れなくなり、実がつきにくくなる可能性があります。その場合は、人工授粉を取り入れる、またはネットを一部開けておくなどの工夫が必要です。

いずれにしても、いちごの収穫をしっかりと楽しみたいのであれば、防虫ネットは設置しておいた方が安心です。トラブルを未然に防ぐためにも、早めの対策が鍵となります。

いちごの防虫ネット いつから始める?

いちごの防虫ネットは、花が咲き始める時期から使用を検討するのがタイミングとして適切です。具体的には、プランター栽培であれば3月頃からの設置が目安になります。

その理由は、この時期から害虫や鳥の活動が活発になるからです。アブラムシやハダニ、ナメクジなどの害虫は、いちごの新芽や花に集まりやすく、放っておくと実がつかなくなったり病気にかかる可能性が高まります。また、いちごが実をつけ始めると、鳥による被害も急増します。

例えば、白い実の段階でも鳥についばまれることがあり、見た目以上に深刻なダメージを受けることもあります。このため、実が赤くなるのを待ってから対策するのでは遅い場合があります。

こうした状況を防ぐには、花が咲く少し前、もしくは花が咲き始めた段階でネットを準備しておくのが理想です。特に人工授粉を行う場合は、ネットの開閉がしやすいタイプを選ぶとスムーズです。ワンタッチで裾が開閉できるネットなら、授粉や水やりの手間も軽減できます。

一方で、設置が早すぎると、いちごの成長を妨げたり、風通しが悪くなって病気のリスクが上がることもあるため、ネットの素材や形状には注意が必要です。通気性がよく、光を遮らないタイプを選ぶことで、植物の健全な育成を維持しながら防除効果も得られます。

このように、いちごの防虫ネットは「3月頃の開花期から設置する」というのが一つの目安ですが、気候や地域の害虫事情に合わせて柔軟に対応することも大切です。

いちごの防虫ネット プランターでの使い方

プランターで育てるいちごに防虫ネットを使用する場合、設置のしやすさと手入れのしやすさを両立させることが重要です。特に家庭菜園では、簡単に取り外しできる構造にしておくと、日々の作業がぐっと楽になります。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 設置方法 | プランター両端に支柱を立て、上からネットをかぶせる |

| 使用ネット | プランター用防虫ネット(絞りひも付きが便利) |

| 適したサイズ | プランター65cm・支柱直径1.2cm程度 |

| おすすめ支柱 | ダンポールやアーチ型支柱で高さを確保 |

| 設置のポイント | 葉や花に触れないようにネットを高めに張る |

| 水やり対応 | ネットを閉じたまま水やりできるタイプが便利 |

| 人工授粉や点検 | ワンプッシュで開閉できるネットが作業に最適 |

| 裾の密閉対策 | プランターにしっかり密着させ、隙間をなくす |

| 便利グッズ | イボ竹・固定クリップでネットを固定 |

| 注意点 | 隙間からナメクジやアリが侵入する可能性あり |

基本の流れとしては、プランターの両端に支柱を立て、その上からネットをすっぽりとかぶせる方法が一般的です。ホームセンターや100円ショップで販売されている「プランター用防虫ネット」は、ちょうど良いサイズに設計されており、すそ部分に絞りひもが付いているものも多く、初心者でも取り付けが簡単です。

例えば、65cm程度の標準的なプランターであれば、直径1.2cm程度の支柱を2本用意し、そこにネットを被せてひもを引き締めるだけで設置が完了します。支柱はダンポールやアーチ型のものが使いやすく、ネットの高さを確保しながら、いちごの葉や花を傷めることなく覆うことができます。

さらに便利なのが、ネットを閉じたままでも水やりができるタイプです。これにより、水やりのたびにネットを外す手間が省け、いちごへのストレスも軽減できます。ただし、人工授粉を行うときや、病害虫のチェックをするときには、ネットの開閉が必要になります。そのため、ワンプッシュで開け閉めできるストッパー付きのネットは作業効率の面でも優れています。

注意点としては、ネットの裾に隙間があると、ナメクジや小さなアリが入り込んでしまうことがある点です。この対策として、裾をしっかりとプランターに密着させたり、重しになるイボ竹や固定クリップを活用することで密閉度を高めましょう。

このように、プランター栽培のいちごには専用ネットを使うことで、防虫・防鳥の効果を得ながらも日常の管理をスムーズに行うことができます。手軽に始められる一方で、適切な設置とメンテナンスが重要になります。

いちご ネットの張り方 基本とコツ

いちごのネットを正しく張るには、「隙間なく、作業しやすく」が基本です。ネットの張り方によって、害虫や鳥からの被害を防ぐ効果が大きく変わってきます。見た目を整えるだけではなく、実際の保護性能を意識して設置することが大切です。

まず最初に用意するものは、支柱(アーチ型が理想)、防虫ネットまたは防鳥ネット、固定用クリップやひもです。支柱はプランターの両端や中央に数本立て、トンネル状にアーチを作ります。このとき、支柱の高さを苗の成長を見越して調整しておくと、後からネットが窮屈になりません。

ネットは、アーチ状にした支柱の上から丁寧にかぶせ、裾をしっかりと固定します。ここでのコツは、「ネットのたるみを極力なくすこと」と「地面やプランターとの間に隙間を作らないこと」です。裾を土に埋める、またはイボ竹や重しを使って押さえると侵入を防ぎやすくなります。

例えば、ナメクジやアリのような小さな害虫はわずかな隙間からでも入り込みます。ネットをかけたのに被害が出るケースでは、たいていこのようなわずかな隙間が原因になっています。また、鳥は上からネットにとまりながらくちばしを差し込むため、上面も緩みがないよう注意しましょう。

一方で、完全に密閉すると風通しが悪くなったり、授粉や水やりのたびにネットを外す手間が増えてしまう場合があります。そのため、ネットの一部に開閉できる仕組みを設けておくと、メンテナンスがしやすくなります。マジックテープ付きのネットやファスナー式など、手軽に開閉できるタイプも市販されています。

こうして、ネットの張り方には「防除性能」と「作業のしやすさ」を両立させる工夫が必要です。単にかぶせるだけでなく、ピッタリと張り、なおかつ手入れのたびにストレスがかからない設計にすることで、いちごの栽培がより快適になります。

いちご ネットの張り方 プランターの場合!

プランターで育てているいちごにネットを張る際は、限られたスペースで効率よくカバーすることがポイントです。広い畑と違い、プランター栽培は設置スペースや作業のしやすさを意識する必要があります。

まずは、プランターの両端に支柱を2本立てます。ダンポールやアーチ支柱と呼ばれるタイプがよく使われており、ホームセンターや100円ショップでも手に入ります。支柱は土に深く差し込むか、プランターの縁にクリップで固定して安定させましょう。

次に、支柱の上からネットをふんわりとかぶせます。このときのポイントは、「ネットの中央が一番高くなるように」張ることです。苗や実がネットに触れすぎると蒸れや病気の原因になるため、適度な空間を持たせることが重要です。

裾の処理も重要な作業です。ネットのすそは、プランターの縁に沿ってしっかり密着させ、クリップやひもで固定します。ネットに絞りひもがついているタイプなら、プランターの底近くでぎゅっと絞るだけで簡単に隙間を防げます。ナメクジやアリなどはほんの小さな隙間から侵入してくるため、見落としのないように確認しましょう。

また、人工授粉や収穫、水やりを考慮すると、「開け閉めしやすい構造」にしておくと便利です。ワンタッチ式のストッパー付きネットや、上部に開口部があるものなら、手間なく作業が行えます。ネットを外す手間を毎回かけたくない方は、開閉性に優れた製品を選ぶとよいでしょう。

このように、プランターでのネット張りは、狭い範囲を効果的に守ることが目的です。シンプルな工程ですが、支柱の立て方、ネットの高さ、裾の処理、そして作業のしやすさまで意識することで、しっかりといちごを守ることができます。

家庭菜園でいちごを育てるのは難しいですか?

いちごは一見すると育てるのが難しそうに見えますが、育て方の基本を押さえれば、家庭菜園でも十分に収穫を楽しめる野菜のひとつです。特にプランター栽培では、スペースが限られていても育てやすく、初心者にも向いています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 栽培の基本姿勢 | 手間をかければ応えてくれる作物 |

| 植え付けの注意点 | クラウン(茎の根元)を土に埋めない |

| 水やりのポイント | 乾燥しすぎないよう季節に応じて調整 |

| 苗の植え付け時期 | 10月頃が目安 |

| 冬の管理 | 寒さ対策に敷きわらを使用 |

| 春の成長 | 開花・結実が一気に進む |

| 被害に注意する時期 | 実が赤くなり始めた頃 |

| 主な被害の原因 | ナメクジやヒヨドリなど |

| 害虫・鳥対策 | 防虫ネットや鳥よけの設置が効果的 |

| 肥料の注意点 | 与えすぎると葉ばかり茂る |

| 初心者向け対策 | 緩効性肥料や培養土を使うと失敗が少ない |

まず知っておきたいのは、いちごは「手間をかければ応えてくれる作物」であるということです。水やりのタイミング、植え付け時のクラウン(茎の根元)の位置、追肥の量など、いくつかの注意点を守るだけで、収穫の成功率はぐっと上がります。

例えば、10月に苗を植えたあと、冬の間は寒さに耐えながらゆっくりと成長し、春になってから一気に開花・結実します。この期間、特別な作業はそれほど多くありません。ただし、寒さ対策として敷きわらを使ったり、乾燥しすぎないよう水やりを調整するなど、季節に合わせた管理は必要です。

また、いちごは「害虫や鳥の被害を受けやすい」という面があります。特に実が赤くなり始めた頃にはナメクジやヒヨドリなどの被害が多発します。しかし、防虫ネットや鳥よけを活用すれば、これらの問題はかなり軽減できます。こうした対策を事前に講じておけば、収穫前にガッカリするような失敗を避けることができます。

注意点としては、「肥料の与えすぎ」があります。葉ばかりが茂って花が咲かなくなることがあるため、肥料の量とタイミングには気をつけましょう。初心者のうちは、緩効性肥料や「初心者向け」と表示された市販の培養土を活用すると、失敗が少なくなります。

このように、育て方のポイントを押さえれば、家庭菜園でもいちごは難しくありません。最初は1〜2株から始めて、少しずつコツをつかんでいくと、季節ごとの変化や収穫の喜びをしっかり味わうことができます。

【家庭菜園】いちご ネットと栽培管理

-

イチゴの育て方 プランターでのポイント!

-

いちごの育て方 ランナー管理方法!

-

イチゴの育て方 肥料はいつどう使うの?

-

イチゴ栽培の年間スケジュールを把握しよう!

-

イチゴのランナーの植え付けはいつ頃しますか?

-

イチゴの連作はダメですか?

イチゴの育て方 プランターでのポイント!

プランターでイチゴを育てるときは、苗の植え方・置き場所・日々の管理など、いくつかの基本ポイントをおさえることが成功のカギになります。畑に比べると管理しやすい反面、環境の変化に敏感なため、丁寧な育て方が求められます。

まず重要なのが「クラウンを埋めない植え方」です。クラウンとは、葉の付け根にある膨らんだ部分のことで、ここを土に埋めてしまうと蒸れて腐りやすくなります。植え付け時はクラウンがしっかりと地表に出るように調整しましょう。

次に、プランターの「置き場所」にも気を配る必要があります。イチゴは日光を好む植物ですので、1日4~5時間以上は日が当たる場所を確保します。また、風通しが悪いと病気が発生しやすくなるため、ベランダや庭の中でも風が抜ける場所に設置するのが理想的です。

水やりについては、「土の表面が乾いたらたっぷりと」が基本です。ただし、プランターは乾きやすい反面、水が溜まりすぎると根腐れを起こします。鉢底に鉢底石を敷いておくと、排水性が良くなり、根の健康を保ちやすくなります。

肥料の与え方も大切なポイントです。植え付け直後は控えめにし、2月~3月頃から徐々に追肥を始めます。与えすぎると葉ばかりが茂り、実がなりにくくなるため、肥料の種類とタイミングには注意しましょう。初心者には緩効性の固形肥料を使うのがおすすめです。

さらに、実がつき始めたら「防虫・防鳥ネット」や「敷きわら」で実を守ることも忘れずに。せっかく実ったイチゴがナメクジや鳥に食べられてしまうケースは少なくありません。ネットの設置は簡単なもので構いませんが、裾に隙間ができないよう丁寧に設置しましょう。

こうした基本をしっかり守って育てれば、プランターでも甘くて美味しいイチゴを十分に楽しめます。管理しやすいからこそ、小さな工夫と気配りが成果に直結するのが、プランター栽培の魅力です。

いちごの育て方 ランナー管理方法!

いちごを元気に育て、美味しい実をたくさん収穫するためには、ランナーの管理がとても重要です。ランナーとは、親株から横に伸びていくツルのような茎のことで、放っておくと栄養が分散してしまい、実の付きが悪くなる原因になります。

まず、ランナーは「必要に応じてカットする」のが基本です。特に、果実が付き始める時期(3月~5月頃)には、栄養を果実に集中させるため、伸びてきたランナーは早めに取り除くようにしましょう。小さなハサミなどを使い、株元近くから丁寧にカットするのがコツです。

一方で、「来年用の苗を作りたい」ときは、収穫が終わった6月頃から伸びてくるランナーを残して育てる方法をとります。この場合は、元気な親株から出た2番目~4番目の子株を選んで、ポットなどに植え付けて育てていきます。1番目の子株は親株の影響を受けやすく、実のつきが悪いことが多いため避けるのが一般的です。

また、子株が育ってきたら、ランナーを途中で切って親株と切り離します。これにより、子株が独立してしっかりと根を張り、次のシーズンに向けた苗として使えるようになります。植え替えは8月頃までに行い、秋までにしっかり根付かせることがポイントです。

注意点として、ランナーの伸びすぎによって株が混み合うと、風通しが悪くなり病気の原因にもなります。そのため、苗づくりが目的でない場合は、ランナーはこまめに処理し、親株の負担を軽減することを心がけましょう。

このように、いちご栽培では「ランナーを切る時期」と「残す時期」をしっかり分けて考えることが大切です。目的に応じて管理を変えることで、果実の収穫量と苗の質、どちらも安定して高めることができます。

イチゴの育て方 肥料はいつどう使うの?

イチゴ栽培において、肥料の使い方は「タイミング」と「量」が非常に大切です。適切に与えることで、葉や実の状態が良くなり、味にも大きく影響します。一方で、与えすぎると花が咲かなくなったり、病気の原因になることもあるため注意が必要です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 元肥の使用 | 緩効性肥料を土に混ぜ込んで使用する |

| 培養土の確認 | 市販の土には元肥が含まれていることが多い |

| 最初の追肥時期 | 2月〜3月に少量の肥料を追加する |

| 追肥の目的 | 冬を越えて増えた葉の成長と花芽の促進 |

| 使用する追肥 | 発酵油かすや液体肥料を控えめに使用 |

| 開花期の注意 | 3月以降は与えすぎに注意する |

| 実太り期の肥料管理 | 4月〜5月は肥料を控えるかストップ |

| お礼肥えの時期 | 収穫後に株の回復目的で緩効性肥料を与える |

| お礼肥えの目的 | ランナー育成や株の再生を助ける |

| 肥料の種類と効き方 | 固形肥料はゆっくり効く、液肥は即効性あり |

| 液体肥料の注意点 | 使いすぎると栄養過多になるため補助的に使用 |

まず植え付け時には、緩効性の肥料(元肥)を使いましょう。これは土に混ぜ込むタイプで、ゆっくりと効果が出るため、根が安定する時期にちょうど良い栄養を与えることができます。プランターであれば、市販の「野菜・果実用の培養土」には最初から元肥が含まれていることが多いため、あらかじめ確認しておくと安心です。

次に追肥のタイミングです。最初の追肥は2月~3月頃が目安です。冬を越えて葉が増え始めた時期に行うことで、花芽の成長をサポートします。この段階では、固形の発酵油かすや液体肥料などを少量使うのが一般的です。

開花が始まる3月以降は、肥料の与えすぎに要注意です。特に4月~5月の実が太り始める時期には、必要以上に肥料を足すと葉ばかりが育って実付きが悪くなる傾向があります。この時期は肥料をストップするか、極めて控えめにしておくのがポイントです。

また、収穫後の「お礼肥え」も忘れてはいけません。実をたくさんつけた株は疲れているため、来年のランナー育成や株の再生に向けて、収穫終了後に少量の緩効性肥料を与えます。

さらに注意したいのは、肥料の種類によって効き方が異なることです。即効性の液体肥料は使いすぎると栄養過多になりやすいため、基本は緩やかに効く固形肥料を使い、必要な場合だけ液肥を補助的に使うと良いでしょう。

このように、イチゴは肥料の与え方次第で収穫の質が大きく変わります。植え付け前の準備から収穫後のケアまで、各ステップでの肥料管理を意識することで、美味しく元気ないちごを育てることができます。

イチゴ栽培の年間スケジュールを把握しよう!

イチゴを上手に育てるためには、年間を通したスケジュールを把握しておくことがとても大切です。イチゴは一見すると育てやすそうに見えますが、植え付けから収穫、そして苗作りまで、季節ごとに必要な作業がしっかりとあります。

| 時期 | 主な作業・ポイント |

|---|---|

| 10月〜11月中旬(秋) | 苗の植え付け時期、クラウンを埋めないよう注意し日当たりと風通しの良い場所に定植 |

| 12月〜2月(冬) | 越冬期間、敷きわらや不織布で寒風対策、水管理にも注意 |

| 3月〜5月(春) | 新芽の成長、花の開花、受粉期、防虫・病気対策を強化 |

| 4月〜5月 | 収穫期、赤く熟したら収穫、防鳥ネットやトラップで実を守る |

| 6月 | ランナーが伸び始める、2〜4番目の子株を選んでポットに育成 |

| 7月〜8月(夏) | 苗の育成期、半日陰で管理し根をしっかり張らせる |

植え付けは秋(10月〜11月中旬)が一般的です。この時期に苗を定植し、冬に備えて根を張らせます。植え付ける際は、クラウンを土に埋めないよう注意し、日当たりと風通しの良い場所を選びましょう。

冬(12月〜2月)は越冬期間になります。この間、葉の成長は穏やかになりますが、寒さに当たることで春の花芽形成が促されます。寒風を防ぐために敷きわらや不織布を活用し、乾燥しすぎないよう水管理にも気を配りましょう。

春(3月〜5月)は、イチゴにとって最も重要な生育期です。3月に入ると新芽が伸び始め、花が咲き、受粉の時期に入ります。人工授粉を行う場合は、筆や綿棒を使ってやさしく行います。この時期には害虫や病気も増えるため、防虫ネットや殺菌対策も必要になります。

4月〜5月は収穫シーズンです。実が赤く色づき、ヘタの近くまで赤くなったら収穫のサイン。完熟のタイミングで摘み取れば、甘くて香りの良いイチゴが楽しめます。収穫期は鳥やナメクジによる被害が出やすいので、防鳥ネットやトラップを併用しましょう。

収穫が終わる6月からは苗づくりの準備に入ります。この頃から親株からランナーがどんどん伸びてきますので、健康な子株を選んでポットなどで育てていきます。2〜4番目の子株が来年の苗として理想的です。

夏(7月〜8月)は苗の育成期です。日差しや暑さに弱いため、半日陰になる場所で育てるのが安全です。根がしっかりしたら、秋の植え付けに備えて管理を続けましょう。

このように、イチゴ栽培には年間を通じた計画と管理が必要です。各時期のポイントを押さえて取り組むことで、安定した収穫と苗作りが可能になります。特に家庭菜園では、無理なく続けられるよう、余裕を持ったスケジュールを意識するとよいでしょう。

イチゴのランナーの植え付けはいつ頃しますか?

イチゴのランナーを使って苗を増やす場合、植え付けのタイミングは「8月中旬から9月上旬」が理想的です。この時期に定植することで、秋の間にしっかり根を張らせ、冬越しの準備がスムーズに進みます。

ランナーとは、親株から横に伸びていくツルのような部分で、その先に新しい苗(子株)ができます。6月ごろから勢いよくランナーが伸びてくるので、そこから健康な2番目~4番目の子株を選んでポットなどに固定し、育てていきましょう。早すぎると株が未熟で根付きにくく、逆に遅すぎると冬までに十分な成長ができなくなるリスクがあります。

根がしっかりと確認できるようになったら、親株とのランナーをカットし、子株を独立させます。この作業は晴れた日を選び、土が湿っている状態で行うとスムーズです。植え付け後は、日陰や半日陰の場所で数日間養生させると、定着が安定しやすくなります。

ここでの注意点として、夏場の強い直射日光には弱いため、遮光や風通しの確保も忘れずに行いましょう。また、植え付け時にクラウン(茎の根元)が埋まらないようにすることも大切です。クラウンが土に隠れてしまうと、腐敗の原因になります。

このように、イチゴのランナー植え付けは時期が非常に重要です。ベストなタイミングで作業を行えば、翌年の春に元気な株からたくさんの実を収穫することができます。来年に向けた苗作りとして、計画的に進めていきましょう。

イチゴの連作はダメですか?

イチゴは基本的に連作に向いていない植物です。連作とは、同じ場所に毎年同じ作物を植えることを指しますが、イチゴの場合は病気や生育不良の原因になりやすいため、避けた方が無難です。

その理由の一つが「土壌病害の蓄積」です。イチゴはバラ科の植物で、同じ土に何年も植え続けるとうどんこ病や炭疽病などが発生しやすくなります。特に地植えの場合は、病原菌が土中に残りやすく、翌年の苗が病気にかかるリスクが高くなります。

また、イチゴは浅い根を張る性質があるため、土の養分を吸い上げる範囲が限られており、同じ土を使い続けると栄養バランスが崩れやすいという点も問題です。こうした環境では苗が育ちにくくなり、実の付き方や味にも悪影響が出てしまいます。

どうしても同じ場所で育てたい場合は、「土の入れ替え」や「太陽熱消毒」、「植物用の連作障害対策材の使用」などの対策が必要です。プランターや鉢であれば、毎年新しい土に替えることが比較的容易なので、連作障害のリスクは軽減できます。

このように、連作はできないわけではありませんが、初心者の方にはおすすめしにくい方法です。毎年別の場所に植えるか、新しい土を使うなど、工夫してリスクを抑えることが大切です。イチゴを元気に育てたいなら、土と環境のリフレッシュを意識して取り組みましょう。

家庭菜園 いちご ネットの基本と栽培の総まとめ

-

防虫ネットは害虫や鳥から実を守る物理的な予防策である

-

花が咲き始める3月頃からネット設置を検討するのが適切

-

プランターでは支柱とネットを組み合わせて簡単に設置できる

-

ワンタッチ開閉タイプのネットは管理がしやすい

-

ネットの目が細かすぎると受粉が妨げられることがある

-

ネットの裾は隙間ができないようしっかり固定する

-

プランター用ネットは市販品を活用すれば初心者でも扱いやすい

-

クラウンを埋めずに植え付けるのが基本の育て方

-

プランターは日当たりと風通しの良い場所に設置する

-

水やりは土が乾いたタイミングでたっぷりと行う

-

肥料は時期ごとに量と種類を調整して使い分ける

-

実のつき始めには防虫・防鳥対策が特に重要になる

-

ランナーは収穫期にはカットし、苗作り時には選んで育てる

-

ランナー植え付けは8月中旬〜9月上旬が最適

-

同じ土での連作は避け、毎年新しい土を使うのが望ましい